財団法人本願寺維持財団(当時:現一般財団法人本願寺文化興隆財団) 理事長

大谷 暢順

ルネッサンス、そして、個々の魂の救を勧めた鎌倉佛教を産(うみ)の親として、ともに近代の扉を開いた西洋と我が国。互いに交流がなかったにも関わらず、ほぼ同時期に新たな時代を迎えたが、共通する一命題は「個性の確立」であった。

ルネッサンス、そして、個々の魂の救を勧めた鎌倉佛教を産(うみ)の親として、ともに近代の扉を開いた西洋と我が国。互いに交流がなかったにも関わらず、ほぼ同時期に新たな時代を迎えたが、共通する一命題は「個性の確立」であった。

この思想は、十六世紀になって人間主義(ユマニスム)の大きな運動となり、更に個人主義(アンディヰ゛デュアリスム)が提唱され、個人をその集合体たる社会より、上位に置くものとなる。このユマニスム(人間主義)が昂揚されたのはよかったが、それが人間中心主義(アントロポサントリスム)となり、個人主義(アンディヰ゛デュアリスム)から利己主義(エゴイスム)、と堕落してしまう。

また、環境に対して人間、他人に対して個人を対立する者として捉え、他者と自己を截(せつ)然と区別する、凡て物事を分化、分析する思想の流れとなって、一切の学問を分析的に体系化するようになる。

そして、英佛百年戰争等、幾多の戦を経て、国家同士の関係も自己と他者、人間と環境の分野と同じく、自国と他国をはっきり区別して意識し、外交とその文化を鍛え上げた。

一方、我国は神佛習合の精神によって、個人を外界と識別するという方向には向かわず、むしろ両者の調和を求めるようになる。古代より唱えられてきた「もののあはれ」、「もの」即ち対象、外界とそれに向かい合った人間、自己に引起される情緒、「あはれ」が、渾然一体となった吟情が、寂(さび)、幽玄などの情趣に引継がれて行くのである。

自国の文化を矜持する外交構築を

しかし、我が国は過去二千年来、外交不在の文化を作り上げてきた故に明治以降、これが国家のアキレス腱となってしまった。世界中のどの国とでも、善意の附合ができる、近々そういう時代が来る等という幻想を抱いているのは日本人だけであろう。遅蒔ながら、我々は謙虚にこの西欧の歴史を顧みつつ、外交学を学ぶ第一歩を踏み出さねばならない。

外交とは単なる駆け引きではなく、歴とした文化の一分野で、外交文化と称せよう。そこでまず、常に相手国の国情をよく研究、真意が奈辺にあるか洞察し、次に老子の教訓「人を知る者(は)、知なり。自ら知る者(は)明なり」の如く、日本人が我が国自体をよく識っておくべきである。さらには、自他共に尊敬の念を以て接することである。

さて、フランス語の「尊敬」に当る動詞 respecter には、外に se という再帰代名詞が付加された se respecter なる代名動詞と呼ばれる言葉がある。それは、「自分自身を敬う」と尊敬の対象が他者ではなく、自分になる。

何か高慢なようだが、「矜持を持つ」と捉えれば、却って好ましいのではないか。即ち、他国に対すると同時に、自国に対しても尊敬心を以て臨むのが、外交の必須条件なのである。

また、代名動詞は、本来は「自分自身を・・・する」という再帰的な意味を持つが、同時に受動的にも用いられる。自分自身を尊敬するのが単なる独り善がりでないなら、必ず他人からも「尊敬される」であろう。

代名動詞は、更に、相互的価値も持つ。se respecter の場合だと「自他相互に尊敬し合う」となる。要するに、外交は、動詞 respecter 代名動詞 se respecter の双方で、他国を尊び、自国を尊び、他国から自国が尊ばれるように心掛け、且つ、双方互いに尊敬し合う精神の許に行われねばならない。言い換えれば、外交は主体性を以て行うべしである。

神佛習合の和の精神を世界へ

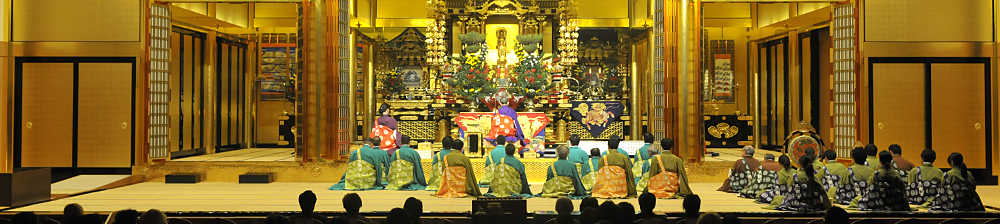

そこには、太古以来の我が国の歴史を振返って、その間に築き上げられてきた文化と、その基礎を成す精神に深く惟を致す必要がある。それは「大乗佛教の至極」と評せられる神佛習合の精神である。

この精神は、社会のあらゆる分野で文化を産み出し、育成した。文学、芸術のみならず、政治、法律等の基調を成し、広く民衆の風俗、習慣、日常生活の隅々にまで浸透して、今日に及んでいるのである。

西洋はルネッサンス以来、壯大なる近代文明を築き上げ、全人類がその恩恵に浴している。 しかし、「尊厳」と形容される人間が、どうにも遺る瀬ない孤独の境地に押し込められてしまう。――今や人間は、偉大な、崇高な存在となった、凡ての知識を習得して、最早学ぶ物もなく、ただ寂寥感、倦怠感に苛まれて、当に毒薬を口にしようとする、ゲーテのファウスト博士に象徴されるような存在と成り果ててしまった。自己を他者と、人間を環境と、截然と分離する近代思想は、自家撞着に陷ったのである。

この思想的危機を脱却する為には、日本と日本人が、二千年来培って来た、神佛習合の和の精神に基く外はない、この日本と日本人の智惠を今後大いに海外に発進すべきである。そうすれば、混迷に喘ぐ世界に、希望の燈火を掲げられるに違いないと思うのである。

第12回蓮如賞記念公開シンポジウム

● 梅原猛氏 (哲学者)

大谷理事長の基調講演にある通り、「神仏習合(しんぶつしゅうごう)」の思想は、日本文化の根源である。残念ながら、明治の廃仏毀釈と神仏分離、戦後教育によって荒廃の一途を辿っているが、これを回復せねば日本人の精神と文化は根底から崩れてしまう。

その中でも特に注目されるのが、「草木国土悉皆成仏(そうもくこくどしっかいじょうぶつ)」を説く天台本覚(ほんがく)思想である。我が国古来の神道と、大乗仏教が混合した日本独自の仏教思想で、動物はもちろん、草木すなわち植物から山や川、国や土にまで仏性(ぶっしょう)が宿るとする説だ。

平たく言えば、人間と自然が共存するという素晴らしい教えで、混迷する国際社会に日本が伝えねばならない崇高(すうこう)な精神であろう。

文学、芸術の分野でこれをはっきりと表現したのが、宮澤賢治と絵師の伊藤若冲(じゃくちゅう)だ。賢治は植物や路傍の石に至るまで慈悲の眼差しを注ぎ、若冲も作品中の衆生(しゅじょう)に仏性を持たせて描いた。

人間が自然を支配するという西洋の思想では、もはや我々人類は救われない。

「草木国土悉皆成仏」は日本が世界に誇る思想であり、これを伝える誇りある日本を築かねばならない。

● 三浦朱門氏 (作家・文化庁元長官)

鎌倉仏教によって、庶民は初めて仏法に触れることができた。私の好きな親鸞の言葉に「自分の説く教えが間違っているなら師の法然、さらには、釈迦も間違っている。であれば、釈迦以下が地獄の業火(ごうか)に苦しんでいるだろう。それならば自分も同じ業火に焼かれよう」がある。

キリスト教では教義や典礼を細かく取り決め、違えれば厳罰する。日本仏教は自己を釈迦まで直感的に一気につなげる。この思想は西欧では有り得ない。

日本の宗教は、論理や理屈を超えて一気に核心に進もうとする教え。その上で自然と自己を交響させる思想、科学や数学ではなく、直感的に文化と芸術を育んできた。西洋の文化は必ず数学的な裏付けがあり、大きく異なる。

ところで、戦時中、徹夜行軍をした際、東の空が白み始め、輝きのうすれた月が西の空に浮かんでいるのを見て「東の野にかぎろひの立つ見えてかへり見すれば月傾きぬ」との万葉集の歌を思い出した。歌が作られた時と私の状況は全く異なっていようが、千年の時を経て、この歌と自然に涙ぐむことができる日本文化の深さを実感した。千年前の文化が個人の体験に蘇る、これぞ日本の智慧だ。

● 柳田邦男氏 (作家)

日本人は、歌枕に象徴される特定の場所にこだわり、先人の短歌や俳句の神髄をその場を訪ねて全身で感じ取って、新たな作品を創作するという、世界に類例のない継承性を大事にする言語文化をもっている。作品の内容は違っても、美意識のパターンは、千年前に原型が形成され、近現代まで継承されてきた。芳賀徹氏は、そのことを美の表現の「変奏(へんそう)」という概念で賞賛している。

例えば、平安中期の歌人・能因法師の和歌「都をば霞とともに立ちしかど 秋風ぞ吹く白河の関」の百年後、西行(さいぎょう)、そして、五百年後に芭蕉が、同じみちのくに旅して、芸術性の高い歌や句を詠んでいる。

歌枕は単なる場所ではなく、表現を鍛錬する場であり、その場所では自然と自分が渾然(こんぜん)一体となる。これは大谷理事長の「もののあわれ」論と重なり合うものである。「もの=自然」と個が融け合うところに、日本人の感性、智慧があるのである。

これに対し、西洋は自然を自分から切り離し、支配者的に観察する。デカルトの言葉「我惟(おも)う故に我有り」の通り、自己さえも対象化して、分析する。本質的に異なる日本の言語文化の特質こそ、人類と地球環境の調和のモデルとして見直されるべきであろう。

● 山折哲雄氏 (宗教学者)

同じ島国ながら、日本と英国の文化の相違がよく論じられるが、決定的な違いは異民族に支配されたか否かにあるであろう。英国は、異民族との抗争の中でしたたかな外交術を鍛え上げた。だが、我が国は第二次大戦まで他国に支配された経験が無かった。英国のトインピーの指摘の通り、これからは日本もしたたかな外交戦略を持つべきであろう。

一方、我が国は侵略されなかった故に、文化や芸術を円熟の境地にまで洗練させることができた。これが、受賞作にあるように、詩歌と芸術が交響するコスモロジーの形成につながってゆく。中国やインドにはない文化の特色だ。

外来の仏教と土着の神道が交響し合った神仏習合は、論理によるものではなく、感覚的な統合の響きをもつ。日本の芸術や音楽、文学が互いに交響する関係と非常によく似ているのではないか。西洋の文化に対して、この反論理的とも言うべきマンダラ的な要素こそ、日本が世界に向かって誇示すべき文化の一つだ。

また、法然、親鸞、道元、日蓮などの思想的巨人を生んだ比叡山仏教では、「論・湿・寒・貧」の中で生きることが主要な課題だった。このうち「湿度」と戦う思想こそは、モンスーン日本ならではのものであり、日本人の智慧と強さの源泉はここにもあるのではないだろうか。

● 芳賀徹氏 (第12回蓮如賞受賞者・東京大学名誉教授)

能因(のういん)法師の和歌に関してだが、古来より、冬は北で黒色、春は東で青、夏は南で赤、秋は西で白とされていた。法師は必ずしも白河の現場に立ってこの歌を詠んだのではなく、白河だから秋としたのだろう。芭蕉の「石山の石より白し秋の風」も同様だ。このような言葉とそれにまつわる文化の連想的思考は、今も私たちの心に生きている宝だ。

大谷理事長の講演にあった「もののあはれ」論にも同感した。「もの」は自然や物質等の外界の対象で、そのはかなさやけなげさに触れた時に生まれる情緒的反応、それが「あはれ」だ。

これを直截的に表したのが、例えば万葉集の志(し)貴(き)皇子(のみこ)の「石ばしる 垂水(たるみ)の上のさわらびの 萌え出づる春になりにけるかも」と言う歓びの歌だろう。それはそのまま大正の大歌人・斉藤茂吉の「萱(かん)草(ぞう)の小さき萌(もえ)を見てをれば胸のあたりがうれしくなりぬ」につらなる。万葉の昔から今に続く「もののあはれ」の感性と思想の系譜であり、日本列島の住民がつちかった最も貴い智恵とも言うべきだろう。

しかもこの「もののあはれ」の思想は、決して日本人だけの固有のものなどではなく、普遍性をも持ちうる。ラフカディオ・ハーンもよくわかっていたし、フランスの詩人大使・ポール・クローデルは「日本人は偉大なるものを前にした時、畏敬の念を抱き、自我を小さくすることを知っている。また、かよわいささやかなものであればあるほど、そこにいっそう切なく強い生命が輝き出ていることを感じて、それに魂を寄り添わせて詩歌や絵画の中にその生命を表現する」と語って称賛した。

クローデルの言ったこの「魂のうるほひ」こそが、日本人に伝えられた最高の宝だ。これを私たちは大切にし、絶えずつちかい、若い人たちに、そして、世界に、伝えていかなければならない。

以上