信仰によって中世から近世への扉を開けたご生涯

1、苦難に満ちた若き日の蓮如上人

蓮如上人の時代、京都東山の大谷にあった本願寺は、浄土真宗の中心寺院の影もないさびれた一貧寺で、天台宗の末寺とみなされているような状態でした。

蓮如上人ご自身も、六歳の時に実の母君が本願寺を去られた後、貧窮を極めた生活を余儀なくされます。御苦難の日々の中で、若き蓮如上人は、宗祖親鸞聖人(しんらんしょうにん)、覚如(かくにょ)上人、存覚(ぞんかく)上人など善知識(ぜんぢしき)の教学を学びに学ばれ、ご著書を破れるまで読み込み、遂にはその中に自らの救いをえられるに至りました。

京都東山・青蓮院(しょうれんいん)でのお得度

本願寺から去られる母君

2、本願寺8世 御継職(ごけいしょく)

蓮如上人は、本願寺8世を継がれて以後、一人でも多くの人に仏法の喜びを伝えるべく、精力的に、独自の布教活動を開始されます。統一性も独自性も失われていた浄土真宗の教義を、宗祖親鸞聖人の教えに立ち返り、御本尊の統一や、御名号の授与など、様々な改革を行われました。

しかし、本願寺の興隆を危ぶんだ比叡山の山法師たちは本願寺のことを「无碍光衆(むげこうしゅう)」と非難し、大挙して押し寄せ、大谷の本願寺を破却しました(寛正(かんしょう)の法難(ほうなん))。

蓮如上人は、山法師たちが堂内の破壊に狂奔している隙に、御本尊と親鸞聖人の御木像を持って何とか難を逃れました。

寛正の法難

その後、門徒たちにも助けられて、近江を転々としながら休む間もなく布教を続けました。しかし、同時に比叡山の影響が及ばない地での布教を模索され、かつて父君の存如(ぞんにょ)上人と訪れた北陸、中でも周りを日本海と北潟湖(きたがたこ)に囲まれた美しい場所で、船がいきかう吉崎へ向かうことを決意されたのです。

親鸞聖人の御木像を近江・三井寺にお預けになり、北陸へ旅立たれる蓮如上人

3、北陸・吉崎での蓮如上人

文明3年(1471)、越前国(えちぜんのくに)吉崎の地で、「虎狼(ころう)のすみか」といわれる無住の御山(おやま)を、門徒たちは引き平らげ、木材を運び、御坊(ごぼう)(お寺・道場)を中心に寺内町を造り上げました。

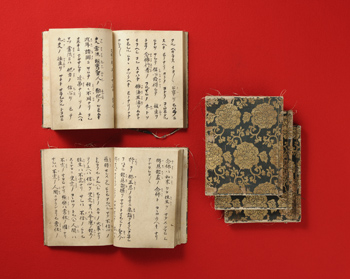

蓮如上人は、「南無阿弥陀仏」六字名号の授与、村々での法座「講」の奨励、「御文(おふみ)」による文書伝道、『正信偈(しょうしんげ)』『三帖和讃(さんじょうわさん)』の開版など、独自の布教活動を展開されました。

蓮如上人の御文を5冊にまとめた五帖御文

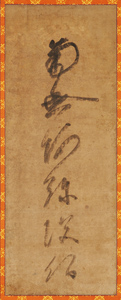

蓮如上人御真筆六字名号

月夜の晩、吉崎御山から鹿島の森を眺められる蓮如上人

中でも御文は、蓮如上人が村々で結成させた講で拝読され、これにより字が読めない庶民にまで浄土真宗のみ教えが広まりました。吉崎御坊にはまたたく間に多くの参詣者が訪れるようになり、周辺には多屋(たや)という宿坊が立ち並び、吉崎は一大宗教都市へと変貌しました。

4、再び畿内へ

文明7年(1475)に吉崎を退却された後、文明11年(1479)には京都山科(やましな)の地に本願寺を再建され、明応5年(1496)には大坂御坊(石山御坊、石山本願寺)を造営されました。生涯をかけて、ただ一心に、一人でも多くの人に信心を獲らせるべく、畿内、北陸、東海道など全国で浄土真宗のみ教えを広められた蓮如上人は、明応8年(1499)3月25日、85歳でお亡くなりになりました。

病の中でも御教化怠らず、弟子に見守られながら御往生

大坂(大阪)の地を検分